【编者按】

近年来,人工智能(AI)与机器学习(ML)技术的突破性进展正深刻重塑航天通信领域的技术范式。全球范围内,以中国“星算”智能星座、美国NBSA(Next-Generation Broadband Satellite Architecture)体系为代表的国家级项目,以及SpaceX、OneWeb等商业航天企业的创新实践,正在加速AI/ML技术在卫星有效载荷中的深度集成。统计数据显示,2024年全球在轨智能卫星占比已突破35%,较2020年提升近5倍。AI/ML技术推动通信卫星有效载荷系统架构从传统的“功能固化”模式向具备自主决策能力的“认知进化”形态跃迁,这一转变将显著提升频谱利用率、抗干扰能力和在轨重构效率。

作为国内首家聚焦低轨卫星通信载荷系统设计及核心载荷产品研制的商业航天公司,星移联信技术团队密切关注AI/ML技术在卫星通信领域的发展趋势,从空天地一体化网络、AI/ML赋能下卫星有效载荷系统增强、系统应用三个方面,探讨AI/ML驱动下的通信卫星有效载荷系统发展方向,分享最新研究成果。

正文如下:

AI/ML驱动下的通信卫星有效载荷系统发展探讨

近年来,人工智能(AI)、机器学习(ML)、大模型/超算等技术的发展不断突破,智能感知、边缘计算、时空智能、通感融合等卫星/星座应用场景逐渐落地,在技术迭代、产业需求的双重驱动下,作为空天地一体化网络核心节点的通信卫星有效载荷,其系统架构和设计理念也发生了巨大变化,系统容量及其灵活性、健壮性已经成为卫星有效载荷系统能力增强的核心。

一、空天地一体化网络

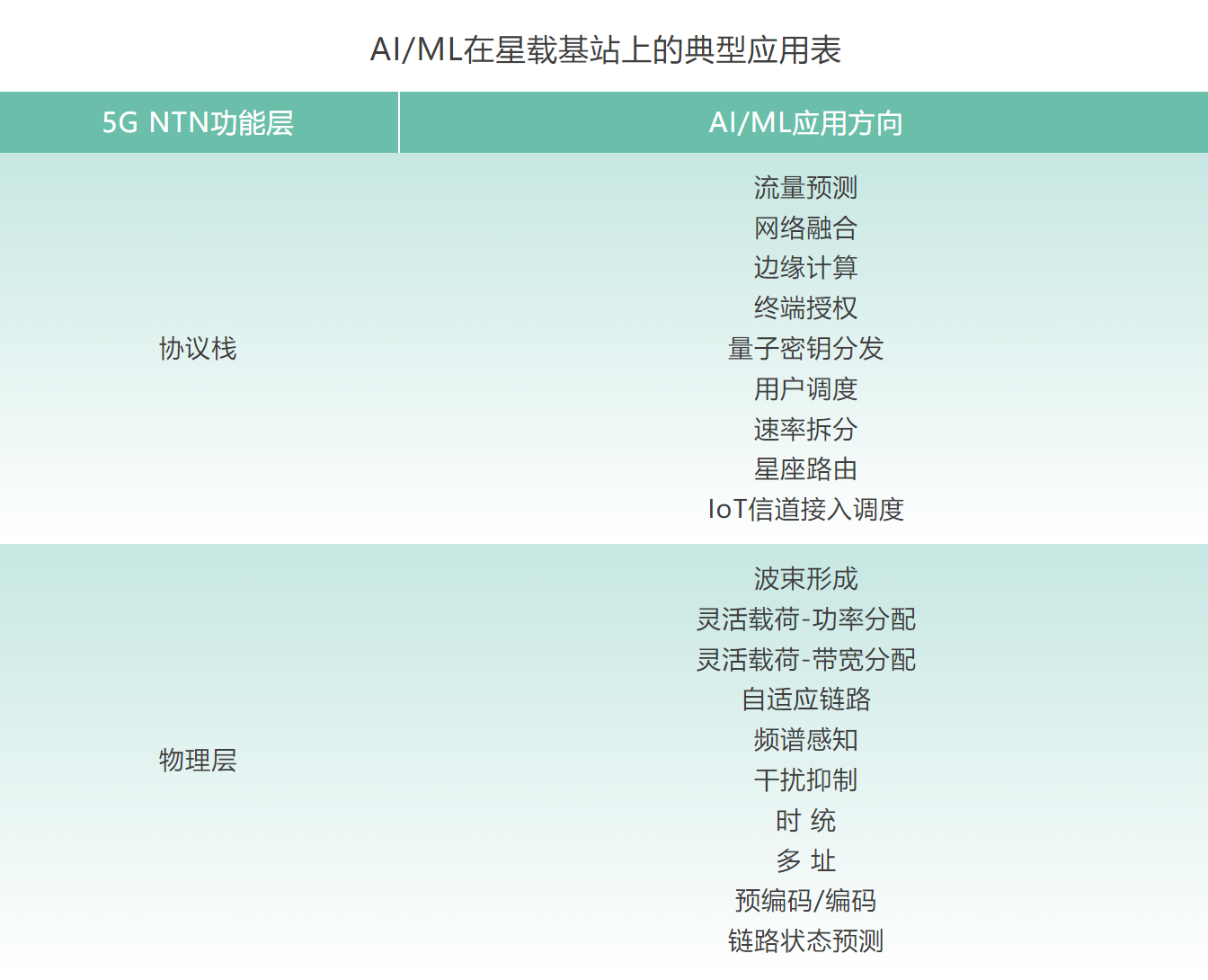

目前,我国正全力推进卫星互联网事业发展,新技术试验卫星已经实现了全球首次5G NTN(5G非地面网络)标准的手机直连卫星宽带视频电话,天地融合网络体制已在轨验证,5G价值深度挖掘、6G发展崭露头角、AI赋能蓬勃兴起,空天地一体化网络发展已经进入崭新阶段。同时,大算力、低功耗的COTS器件在低轨卫星上的大胆尝试,从根本上促进了AI/ML技术在卫星有效载荷系统中的应用,在5G NTN相关的多工领域已经取得了明显的进展。

作为网络核心节点之一,AI/ML驱动下的通信卫星有效载荷系统,必将成为构建空天地一体化网络的时空智能引擎。

二、AI/ML赋能下卫星有效载荷系统增强

随着空天地一体化网络中通信与算力需求的快速增长,以及5G非地面网络(NTN)深度融合带来的系统复杂性提升,传统低轨通信卫星有效载荷系统在动态资源管理、链路优化和移动性管理等方面正面临严峻挑战。同时,AI/ML技术正加速融入卫星有效载荷系统,通过增强其感知、预测与自优化能力,实现通信资源的智能分配、信道状态的实时预测、干扰识别与抑制等关键功能,显著提升链路质量、干扰管理效率和调度智能水平,从而增强大系统的运行效率、通信质量、任务灵活性及系统的健壮性,推动空天地网络向更高效、智能、自组织方向演进。

在上述典型应用示例的基础上,AI/ML 正在进一步拓展低轨卫星有效载荷系统的潜能:从星间链路的智能路由与实时拓扑重构,到星-地协同的大模型推理与任务调度,再到面向 6G 的通感融合、语义通信与网络切片的自适应管理,均展现出了明显的应用潜力,同时还将深入渗透至星载算力调度、跨层协同优化、网络安全与故障自愈等关键环节,为构建高效、弹性、自主的空天地一体化网络奠定技术底座,也为后续探讨 AI/ML 在卫星载荷系统的更多应用场景铺设了逻辑衔接与发展脉络。

三、系统应用

1. AI/ML对整星信息流的融合设计带来契机

基于OBP方案的卫星有效载荷系统,在AI/ML及星载高算力资源的驱动下,使卫星信息流一体化设计成为可能,加快了星载算力资源碎片化备份向集中备份的转变,既可以为AI模型的应用提供承载资源,又能从系统上优化备份关系,从根本上提高系统的可靠性和性价比。

2. 系统级软件加固能力更强

ML借助其不断演进的学习能力,可有效提升整星信息流的优化程度,初步估计,可使软件加固效能在系统加固中的比重提高约8%,为COTS器件的应用提供了更大空间,有望使单星建造成本降低约5%。

3. 灵活载荷工程化

AI/ML技术可进一步细化带宽、功率、时隙分配的颗粒度,通过智能动态调度算法实现资源分配的实时优化,使卫星有效载荷能够根据任务需求、环境变化和用户优先级自主调整参数配置,加快了灵活载荷工程化的进程。

可以预见,未来的通信卫星,将可能仅由“超算平台+太阳翼+大规模天线”组成,其产品形态也将会被重新定义。星移联信积极应对当前趋势,在自研载荷产品的系统架构、设计理念、技术研发中引入AI/ML技术,提高载荷系统性能,提升系统容量、灵活性和健壮性,助力中国卫星互联网基础设施建设。